你知道嗎,我們對這個世界的認識,我們今天所用的技術,幾乎所有的源頭都是天文學。這也許讓你覺得很詫異,但這是真的。也正因為如此,大家認為離我們最遠的天文學,其實離我們的生活最近。

天文學為什麼是離我們最近的科學?

我們每天白天看到的太陽,晚上看到的星空,目之所及都是天文學的研究對象。天文學的研究對象離我們的距離雖然很遠,但實際上是離我們最近的,因為我們天天都可以看得到它們,盡管我們不一定能摸得到。

圖片來源:veer

此外,我們科學所用的物理規律,比如萬有引力定律、量子力學等,都來自天文學的研究。

在早期,天文學家觀測到的譜線就是在太陽的光譜和其他天體當中觀測到的。正是為了理解天文當中所觀測到的這些現象,我們纔建立了我們的物理學理論。而且科學家們還認識到這些理論不僅適用於天上,也適用於地球。

圖片來源:veer

從這個角度來講,天上和地上的事情其實是一回事兒,都用同樣的天文學規律來指導。因為發現的各種規律,纔發展出了今天的各種技術。

所以有一句玩笑話:為什麼動物和人的區別這麼大,因為動物沒有天文學家。

天文學如何從規律到應用?

我們需要的技術,往往是比當時的工業技術水平高一到兩代的技術。而一種抽象的規律要變成實實在在的技術,這個過程是充滿不確定性的。

通常科研人員要在實驗室裡把技術研發出來,交給企業界,他們再做成各種儀器放到衛星上。在這個過程當中,有些技術能夠得到應用,有些技術卻不能,有些技術還可能是為未來的科學項目來服務的。

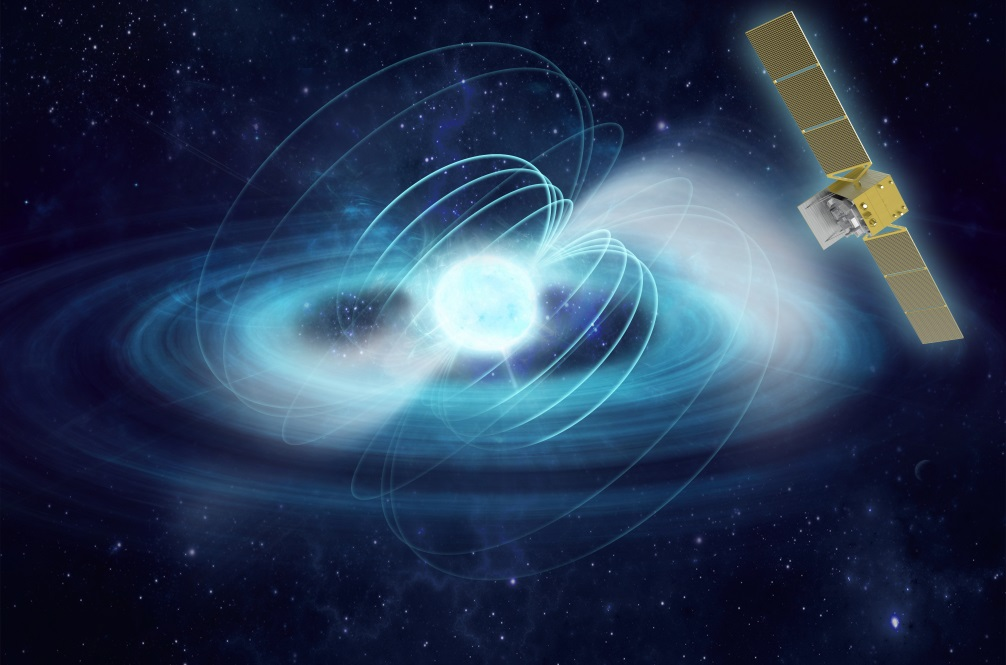

慧眼衛星測量到宇宙最強磁場(圖片來源:Insight-HxMT)

但是,也許今天來說僅僅是為科學項目服務的這些技術,很多年之後就真的就進入我們的日常。不過要注意的是,科研人員研發一個技術的初衷其實很單純,就是為了實現前瞻性的科學思想,只不過最後可能延伸出對技術的各種影響。

比如Wi-Fi技術,是天文學家為了射電望遠鏡所開發出來的技術;網頁技術,是粒子物理學家為了交流方便所開發出來的技術。

回到與天文學緊密聯系的衛星領域,在研制過程當中,我們卻沒有發展出革命性的技術,不過也不用灰心,我國的某些技術也足以在國際市場上取得幾乎壟斷的地位。

天文衛星的成果——『慧眼』

早在20世紀90年代,李惕碚院士就提出了這個項目,但當時由於經濟、技術能力都不夠,我們國家沒有能力建造天文衛星。所以一直到了最近幾年,科研人員纔把『慧眼』研制出來。

我國在酒泉衛星發射中心成功發射首顆X射線空間天文衛星『慧眼』。(圖片來源:中國航天科技集團)

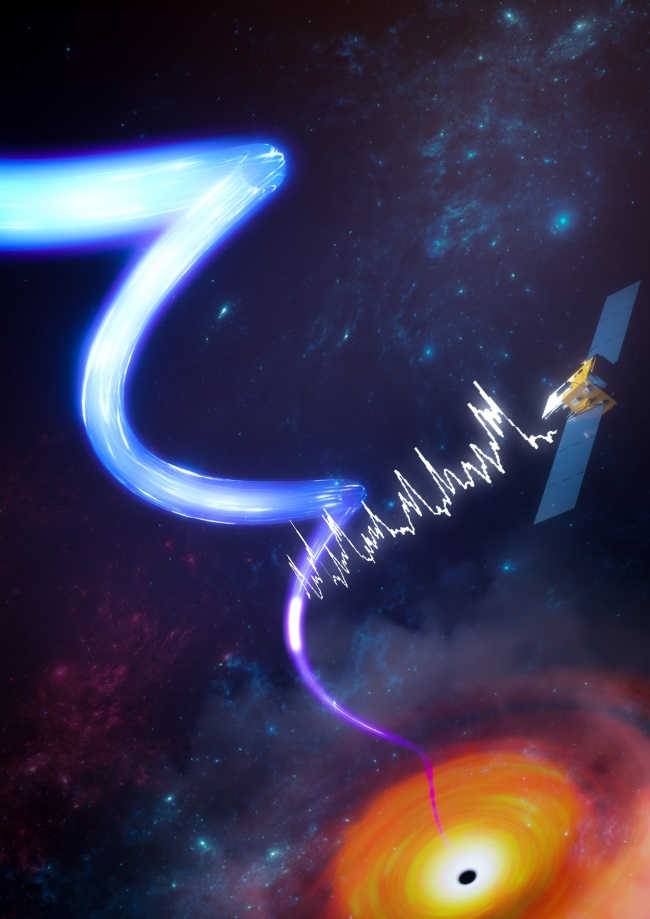

這個項目2017年發射,取得了豐碩的成果,包括對黑洞的觀測,比如發現了離黑洞非常近的幾乎以光速運動的相對論噴流,只不過它是怎麼產生的目前並不清楚。

『慧眼』衛星發現了距離黑洞最近的相對論噴流。(圖片來源:Insight-HxMT)

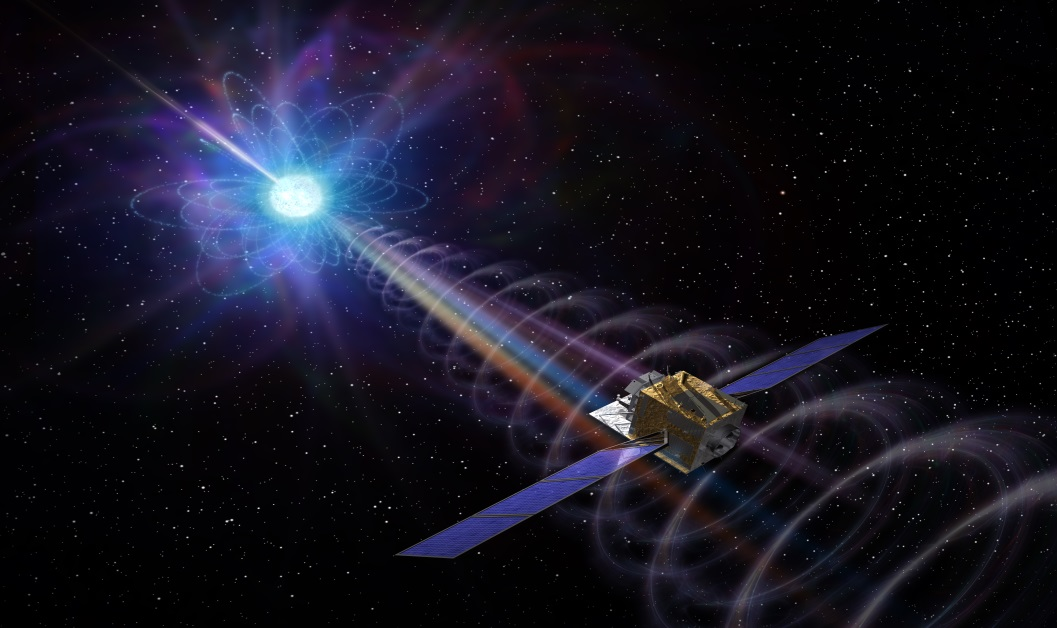

『慧眼』還發現了中子星的一些奇怪行為,如一些快速射電暴是和中子星的某些活動相關的。

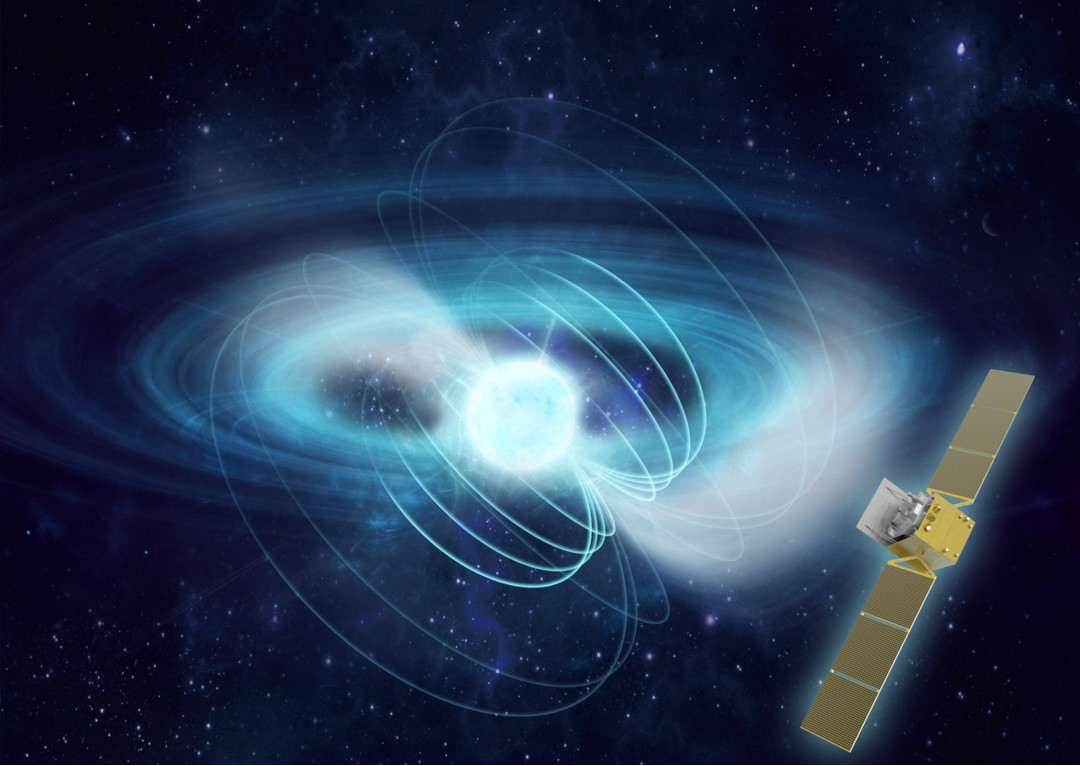

『慧眼』衛星觀測磁星爆發破解快速射電暴起源之謎。(圖片來源:Insight-HxMT)

慧眼衛星不僅僅能看黑洞和中子星,它還觀測太陽的爆發,來自地球的伽馬射線的爆發,引力波爆發的時候產生的伽馬射線,以及來自宇宙的、非常遙遠的伽馬射線暴。

『慧眼』衛星測量到宇宙最強磁場。(圖片來源:Insight-HxMT)

慧眼衛星的發射讓我們國家在這個方向有了一席之地,並且我們所具備的能力是別國衛星沒有的。當然,科研人員並沒有因此膨脹,而是希望做得更好。所以,我們的相關領域有了越來越多的後續。

比如說增強型X射線時變與偏振空間天文臺(eXTP)。它其實早在2007年的時候就提出來了,大約十年之後,美國纔提出來一個類似的項目。

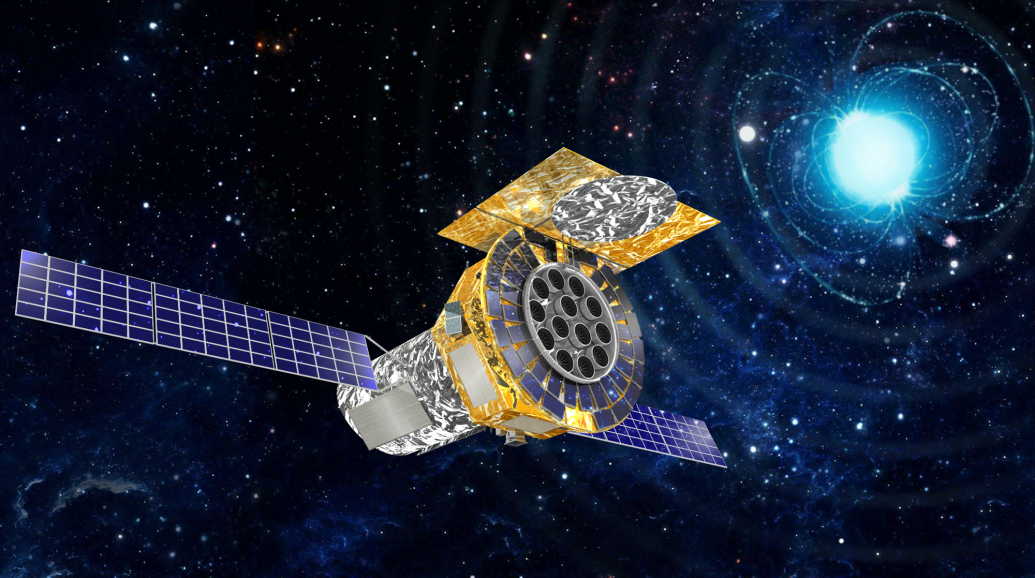

eXTP示意圖(圖片來源:Insight-HxMT)

其實,科學思想具有前瞻性,也就意味著在當時是沒有現成技術作支橕的,如果當時已經有技術了,那就表明你這個想法不會那麼有前瞻性。所以為了實現這個非常前瞻的科學思想,科研人員需要相當長的時間去發展新的技術。

圖片來源:veer

那為什麼我們要發展具有前瞻性的科學技術?不發展可不可以?答案是否定的。我們必須要發展具有前瞻性的科學技術,因為我們要樹立科學自信,樹立科學自信唯一的辦法就是自己做科學。

但現實是我們是缺乏科學自信的,因為目前我們用的幾乎所有的科學知識都是外國人研究出來的。

要讓別人足夠尊重你,有一個前提就是,我們要擁有足夠多的科學的成果,尤其是重大的科學成果、原理性的科學成果,而且最好連研究方向、科學問題都是我們提出來的。

但現在我們大部分的情況是在『做作業』,是別人提出來的問題我們來去解決,就像別人是老師,我們是學生,學得再好,我們也是學生。我們期待我們自己成為老師或與『老師』並排的那一天,那時候我們就會有足夠的科學自信。

(注:本文內容根據對張雙南老師的采訪整理而成)

作者:張雙南(中國科學院高能物理研究所) 中國科普博覽

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 『雪花』摩天輪 首亮松花江畔2022/09/26

『雪花』摩天輪 首亮松花江畔2022/09/26- 港星遇襲被砍三刀急送醫 砍完發現砍錯了2022/09/03

今天是20220222正月二十二星期二 具體怎麼回事?2022/02/22

今天是20220222正月二十二星期二 具體怎麼回事?2022/02/22

- 寒風中這一幕讓人感慨:這纔是青春的樣子!

- 杜爾伯特蒙古族自治縣康泰糧庫經理孫光亮接

- 潮頭觀瀾?這座主媒體中心,如何打造冬奧記

- 親望親好 鄰望鄰好——中國同中亞五國建交3

- 強軍一席話?軍隊要能打仗 打勝仗

- 習近平向哈薩克斯坦總統托卡耶夫致口信

- 微視頻?逐夢冬奧

- 《改變中國的力量》之人民至上篇:美好生活

- 鍛造雄師向復興:擘畫

- 廣西苗寨:千錘百煉得『亮布』

- 全國秋收有序推進 糧穩物豐碩果累累

- 直播間裡,好大米賣出好價錢

- 世衛專家警告:躺平者將『雙手沾滿鮮血』

- 美國報告近2.5萬例猴痘病例

- 美媒爆料:美國軍方利用虛假賬號開展信息戰

- 阿富汗喀布爾爆炸事件已致7死41傷